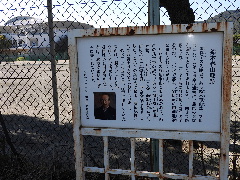

ある先生が,田原中学校の部室近くで,写真

のようなドングリを拾って来ました。しかし,ドングリらしき木は見当たりません。ただ外国のカエデかなと思うような木はあります。念のためインターネットでその木を当てずっぽうで検索していくと,なんと「アカナラ」という木でした。正にドングリだったのです。どなたがこの木を選んで植えたのかは分かりませんが,珍しい木を知っていたものだなと感心させられました。

そういえば、田原中学校の職員玄関前の芝生の中には,「タギョウショウ」と言われるマツが2本あります。この木も渥美半島では滅多に見かけない木だそうです。よほど木々に詳しい方がいたのだと思われます。

アカナラの木 タギョウショウ(多行松)という名の松

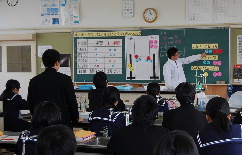

)の5限,3年生理科の研究授業が行われました。今回も前回に引き続き「イオン」という単元で,塩化銅の電気分解を行う中で,+極に塩素の気体,-極には銅が出てくることを実験で確かめます。その事実に基づいてなぜ水溶液にすると電流が流れるのかに着目させて,水溶液中の様子を想像させていくという授業でした。今日は本校の教員ばかりでなく,田原南部小学校からも数名の先生がみえて授業を参観しました。(小中交流研修会の一環として)

)の5限,3年生理科の研究授業が行われました。今回も前回に引き続き「イオン」という単元で,塩化銅の電気分解を行う中で,+極に塩素の気体,-極には銅が出てくることを実験で確かめます。その事実に基づいてなぜ水溶液にすると電流が流れるのかに着目させて,水溶液中の様子を想像させていくという授業でした。今日は本校の教員ばかりでなく,田原南部小学校からも数名の先生がみえて授業を参観しました。(小中交流研修会の一環として)

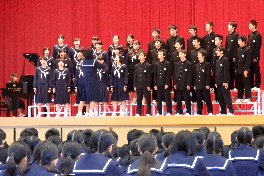

3年生の合唱コンクールリハーサルの様子

3年生の合唱コンクールリハーサルの様子

はいよいよいっしょになる両校の1年生にとって,よい交流の場となりました。来週13日(火)には3年生,14日(水)には2年生がリハーサルを行います。(2年生も,野田中学校の生徒が参加予定です。)

はいよいよいっしょになる両校の1年生にとって,よい交流の場となりました。来週13日(火)には3年生,14日(水)には2年生がリハーサルを行います。(2年生も,野田中学校の生徒が参加予定です。)

と流れて豆電球がつくものや,全然流れないものなどに分かれます。「なぜ,水溶液にすると電流が流れるのか?」それが"イオン"という考え方で説明されます。今日の授業では,塩酸に電流を流したときに発生する気体の正体を考えることがテーマでした。生徒たちは「これは,水素だ」などと言いながら目を輝かせて実験に臨んでいました。

と流れて豆電球がつくものや,全然流れないものなどに分かれます。「なぜ,水溶液にすると電流が流れるのか?」それが"イオン"という考え方で説明されます。今日の授業では,塩酸に電流を流したときに発生する気体の正体を考えることがテーマでした。生徒たちは「これは,水素だ」などと言いながら目を輝かせて実験に臨んでいました。